97号(仲町台編) パーキンソン病(PD)について

今回は脳神経内科の病気として代表的な病気パーキンソン病(PD)についてのお話です。病気の原因と治療について詳しく説明をいただきました。

原因として脳細胞の加齢的変化が背景にあり年齢とともに増加する疾患です。この疾患の特徴は脳神経疾患の中では珍しく有効な治療方法があることです。早期の診断と治療がとても重要になります。

理事長 脇田 正実

前回は“振戦(ふるえ)”や“ピクツキ”などの不随意運動についてお話しました。

振戦を主な症状とする病気の一つにパーキンソン病(PD)があります。

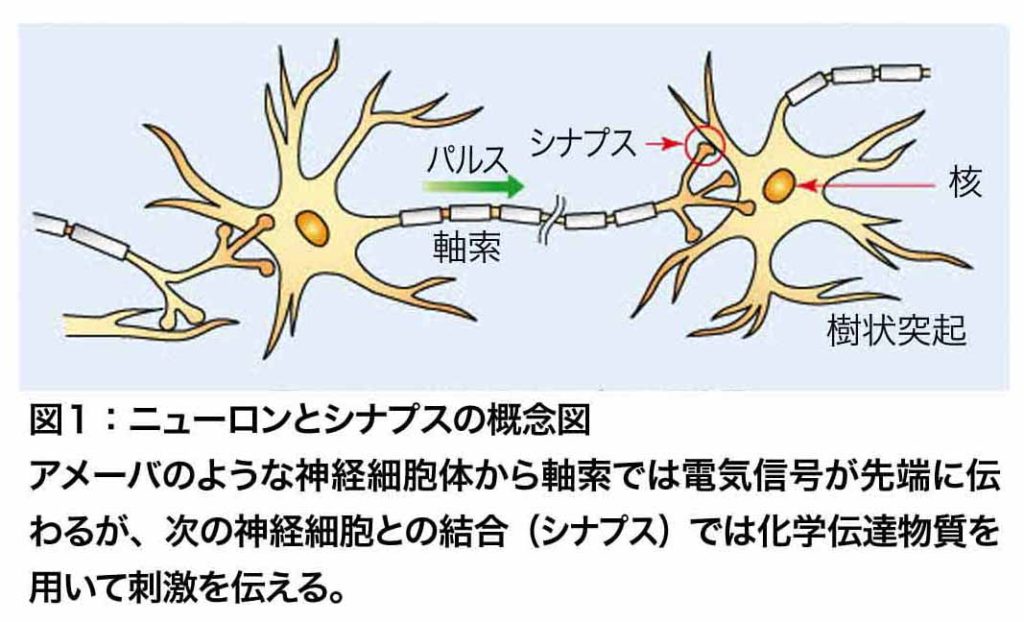

神経細胞が加齢とともに死滅する“変性疾患”のなかではアルツハイマー病についで頻度の高い疾患です。 65歳以上では100人に一人が罹患しているともいわれるこの病気を理解する前に脳神経細胞について少しお話します。 我々が体を動かしたり、見聞きしたり、ものを考えたり、会話し喜怒哀楽を感じるのも脳の機能です。 脳神経細胞は大脳だけでも100億個以上あるとされており、一つ一つの細胞は一本の軸索とそれに続く樹状突起によってほかの神経細胞に興奮を伝えたり活動を抑制したりしています(図1)。 世界のコンピュータがインターネットでつながっているのに似ていますね。

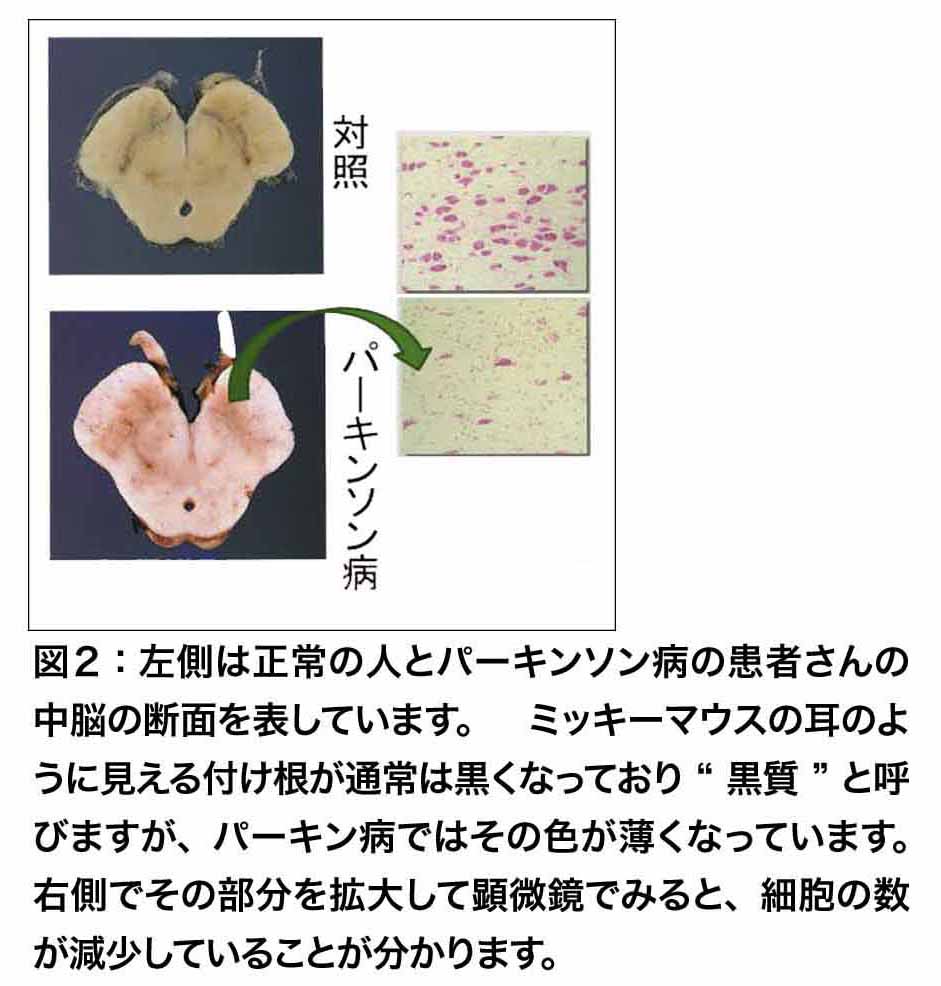

しかし神経細胞(ニューロン)は次の細胞に信号を伝達するさいに、シナプスにおいては電気ではなく主に“神経伝達物質”を用いています。 特に重要な神経伝達物質は18種類あるといわれ、その中の1つがドパミンと呼ばれる物質です。ドパミンを伝達物質として利用する神経系は4系統ありますが、その中で中脳の黒質から大脳基底核へつながる神経がパーキンソン病の運動症状に関係しています。 パーキンソン病の運動症状として①振戦(ふるえ) ②無動(動きが少なくなる)③筋強剛(力が抜けなくなる)④姿勢反射障害(転びやすくなる)が上げられますが①‐③に関してはこのドパミン神経の数が減少し(発症時には7割減少)大脳におけるドパミンの枯渇が引き起こす症状とされています(図2)。

ドパミンは内服薬としてL-ドパ(ドパミン自体は体に取り込めない)を内服することで血液中から脳へ移行し不足しているドパミンとして補うことができます。 神経変性疾患への内服治療として歴史的に画期的な治療であり、映画“レナードの朝”でも取り上げられました。 L-ドパがなかった時代には5年で寝たきりになるとされていた疾患ですが現在は様々な治療により発症後20年たっても元気な方もおられます。 現在ではL-ドパ以外にもさまざまな種類の薬があり、より長時間作用する物やドパミン神経以外の神経細胞に作用してドパミンの機能を補ったり、ドパミンが枯渇しないように血液中や脳内で分解を抑制したりと多種多様です。 しかし今でも最も効果が高く相対的に副作用が少ない薬物はL-ドパなのです。 ただ残念ながら発症して長期間が経過するとL-ドパの利く時間が短くなってしまいます。 これはドパミン神経がますます減少してドパミンを溜めておく機能がなくなり、一日の中で動ける時間“On”と動けなくなる時間“Off”が繰り返すことになります。 これを専門用語でウェアリングオフと呼びます。 次回は進行したパーキンソン病に生じる色々な問題やその対処方法、薬物以外の治療方法についてもお話します。

※当院の脳ドックについては以下のホームページでご紹介しています。http://nmd.welcare.or.jp/hara/noudoc

ウェルケアはら脳神経内科 院長 原 一(はら はじめ)

医師

医師 最近の投稿

最近の投稿 カテゴリー

カテゴリー

前の記事を見る

前の記事を見る